德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

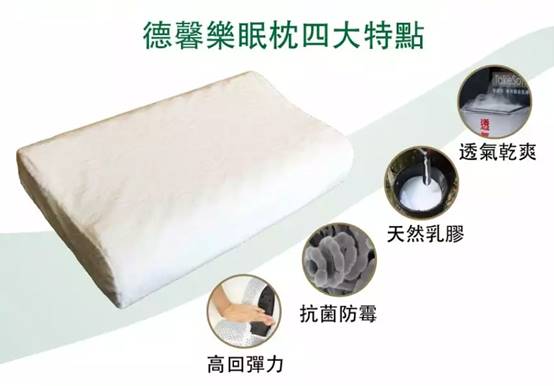

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

吉姆·莫里森幾乎在生前就已經成為神話般的英雄——毋庸置疑,他曾是活著的傳奇——而他的死亡則充滿神秘色彩,并且一直為人們所猜疑,這足以使他躋身于那些天賦異稟而飽受創傷,不堪生命的重負并為之燃盡激情的藝術家們的行列——譬如阿爾圖爾·蘭波、夏爾·波德萊爾、萊尼·布魯斯、迪蘭·托馬斯、詹姆斯·迪恩、吉 本書并非旨在鞏固抑或消解這一莫里森神話,只是試圖提醒人們’吉姆·莫里森以及大門樂隊不僅僅意味著一個傳奇,他們的傳奇深深植根于生活與事實的土壤。這本書中的一些內容與人們所熟知的神話嚴重抵觸,另有一些則與其水乳交融,密不可分——這個人本來就是如此。 我個人相信吉姆·莫里森就是神。人們可能會覺得這樣說未免過分,至少也是非常怪異的說法。是的,莫里森認為我們每一個人都是神,而我們的神性就在于我們自身的創造。我想說,我認為吉姆·莫里森是現代社會里的神祗,啊,最起碼也該是一位君王。 迄今為止我們對這個人真正的了解還很少。盡管身為大門樂隊的一員,他的音樂仍在不斷吸引著新的聽眾,但他真正的才華與靈感卻往往遭到徹底忽略。在逮捕拘役的丑聞與演藝生涯的輝煌之下,這個人真正的形象卻在人們視野中日漸模糊。 吉姆·莫里森改變了我的生活。他也改變了杰里·霍普金斯的生:g-o事實上,他改變了周圍很多人的生活,不僅包括那些曾在他生活軌跡中出現的人們,也包括眾多接觸過大門樂隊的音樂與歌詞 本書僅是對吉姆生平的一個概述,并非闡釋他的意義。但一旦我們了解某人從何而來、往何處去后,我們也必然能夠對他有某種深刻的省察。 追溯到最初的1 9 6 7年(那是我們之中的大多數人開始聽說吉姆·莫里森的時候)去深入了解他絕非易事。這不僅是對靈魂的探索;要了解吉姆,你必須自愿選擇以旁觀者的身份深刻進入他的生活。 搖滾樂總是制造很多關于了解和認識的混亂,但吉姆卻并非一個旁觀者。他曾經說過:“很好,我們喜歡搖滾樂。它傷害我們,如同地獄,但它遠比你的旅程更加艱苦卓絕,也更加真實。,,他不懈地抨擊父母、教師,以及這片國土上其他權威的形象,不是做出拐彎抹角的暗示,而是一針見血地強烈譴責令人憤怒的虛偽。 然后他向我們展示真相:“當你是陌生人時,人們是冷漠的,當你孤獨時,他們的面孔也變得丑陋。,’而他告訴我們一切本應當是:“我們本可以很好地相聚,讓我來告訴你們我們應當締造的世界:那是肆意放蕩的生活,沒有哀傷悲苦,只有膽識和冒險,邀約與創造。’’他集情感、憤怒、優雅與智慧于一身,卻從未嘗試過與世界妥協的道路。 深入事物的本質絕非吉姆所關心的,當然他也并非擦邊而過,淺嘗輒止。他唯一的動機是要突破,超越一切。他閱讀那些曾經超越生命的人們的作品,深信這是有可能的。他還想攜我們與他同行。“我們將在夜晚進入這些門,’’他唱道。在大門樂隊最初的魔幻般的那幾年里,吉姆與樂隊確實曾引領聽眾們短暫地窺見了另一個世界——一片超越善惡的國土,一個豐美如戲劇般的音樂王國。當然,超越至彼岸的終點就是死亡。 人類可以短暫地跨越分割生與死、“此岸"與“彼岸’’的藩籬。吉姆正是做到了這一點,他在那里瘋狂地揮舞著手臂,召喚我們與他同行。 但不幸的是,我們似乎并不像他需要我們那樣地需要他。顯然,對于那個他打算攜我們同去的地方,我們還沒有做好準備。我們很想看著他,我們也很想跟隨他,但是我們畢竟沒有做到。而吉姆,他是不能停下來的。于是他只得離開我們,獨自前行。 吉姆不需要人們的幫助,他只想幫助人們。我不相信他是如很多作者而言,走在“死亡之旅’’上。我更相信吉姆的旅程關乎生命——不是短暫的生存,而是永恒的至福。如果必須通過殺死自己才能到達或接近他所定義的那種境界,他也必會欣然前往。如果吉姆在走向生命終點的時候曾經心存悲傷,那或許是一種本能的痛苦與對肉身的執著。但他畢竟是主宰者與夢想者,對這一切能夠有更好的認識。 你即將讀到的這個故事可能像是一場悲劇,但對于我卻是一個關于解放的故事。盡管吉姆在生命最后的日子里可能會有沮喪和挫敗的感覺,但我相信他也必然體會著快樂與希望,平靜地了解到自己即將回到家中。 吉姆如何死去并不重要,他如此年輕就離開了我們,這也并不要緊。重要的是吉姆·莫里森曾經活過,他生存的目的具有無限的可能性:發現你自己以及你所有的潛能——吉姆正是這樣做的,他那短暫的一生已經很好地說明了一切。而我已經噦嗦了太多。 這世上再不會有他這樣的人。 丹尼·薩格曼 貝弗利山莊,加利福尼亞 1 9 7 9年3月22日 +10我喜歡

【小小說】李果/驚天車禍(外一篇) 李福田是一個不信邪、不靠天、愛管閑事的倔強人。自己積德行善多半輩子,卻屢遭訛詐和傷害。 那年冬季,冰天雪地。李福田出差到外地推銷所在企業的產品。下了公共汽車后,遇到一位70歲左右的老人摔倒。愛管閑事的他,便叫來出租車將老人拉到醫院搶救,自己墊付了2000元的住院押金。老人醒過來,硬是說他開車撞了他。李福田說:“我是路過的,根本沒開車,你咋說我開車撞你呢?”老人的兒子來了,為了逃避醫藥費,也昧著良心訛詐了李福田5000塊錢。李福田真是冤枉,醫生和護士為他鳴不平,攛掇他去法院起訴。他笑了笑,自我解嘲著說:“財去人安。吃個啞巴虧算了,我還得去推銷產品呢,哪有時間去打官司。”通過這件事,李福田就想:現在好人難做啊。但他又想,這樣不講良心的畢竟是極少數。 俗話說:吃一塹,長一智。李福田不但沒記住這次教訓,反而差點搭上性命。就在被訛詐的第二年夏天,李福田在長途汽車上遭遇了歹徒搶劫。汽車駛進深山,上來三個小伙子,手持兇器威脅乘客掏錢。乘客們沒人敢說話,更沒人拒絕與反抗。李福田站起來,大聲呵斥歹徒:“光天化日之下,你們竟敢搶劫別人錢財,不怕遭報應嗎?!”歹徒見有人抵抗,便將李福田圍了起來。李福田終因徒手難敵三個人的兇器,身上挨了三刀,一刀扎到了脾臟,另兩刀扎到了大腿和后背。李福田倒在了車座上,鮮血染紅了潔白的座套。歹徒見出了人命,便下車倉皇逃竄。李福田見義勇為、奮不顧身的行為,喚醒了人們的良知,司機把他拉到附近醫院立即進行搶救,做了脾切除手術。可是,巨額醫療費和后期治療費用,使家庭經濟陷入危機。 退休后,李福田把母親接到城里來住,孝敬老人;平時他總出去轉轉,遇到需要幫助的便出手相助,看到不公平的現象便要說幾句。這天,郵遞員給他送來了兩封掛號信和1萬、10萬元的兩張匯款通知單。匯款單無地址,無姓名。李福田莫名其妙,忙打開第一封信看起來:“叔叔,你還記得10年前你救我父親的事嗎?我是他的兒子。爸爸臨終前告訴我,一定要向您道歉,把錢還給你。我們訛詐您的錢,遭了報應,第二年家里失火燒了精光。寄上1萬塊錢,向你贖罪,請您原諒。”李福田明白了,他又拆開第二封信:“......您在車上的英雄壯舉始終在我心中閃現。當時,我就坐在您身邊。現在,我發了財,聽說您為治病舉債,我心不安,這幾年我賺了錢,替車上那些人一道寄去10萬元,請您務必收下。我也希望大家良心發現,一起傳遞正能量,挽救我們的靈魂,挽救我們這個社會。”李福田很欣慰,他把這筆錢捐給了文明辦,希望獎勵那些見義勇為、助人為樂、尊老愛幼的市民。 清明節到了,李福田要去給父親上墳。老家離城里很近,李福田是騎著自行車去的。回來的路上,一輛大車拉著一車鋼材,在上橋轉彎的時候,發生了側翻事故。這時,李福田正好騎車騎到轉彎處,眼看一車鋼材就要把他壓到車下。“完了!”李福田心說,便閉上眼睛聽天由命了。冥冥中,他忽然覺得一雙巨手把他抱起來,飛一般的離開即將側翻的大車,將他放在大橋的路邊很遠的安全地帶。大車停下來,自行車被壓的粉身碎骨,當司機尋找騎車人時,李福田坐在路邊笑著說:“我在這呢。”司機驚訝說:“你怎么在那兒?”李福田答道:“我也不清楚,好像有人把我抱出來的。”看到這驚險的一幕,不認識的人都說:“這人真是命大啊!”認識的人說:“好人有好報,有福的人命就大!” 晚上,老伴做了個夢。夢見閻王跟她說:“老李一生疾惡如仇,積德行善,我派兩個善鬼去護佑他,保他遇事逢兇化吉,一生平安,讓他多多行善,福及子孫。” 長谷嶺人辦喪事第一次放起了哀樂。 這哀樂凝重、哀怨、低回,從村中的一家小院裊裊升起,向全村飄散、彌漫開來。好奇的人都來瞧熱鬧,原來是村婦代會主任金鳳的婆婆病故了。死者的喪事辦得隆重而熱烈。金鳳沒有像村里其他喪者家屬那樣,去雇吹鼓手吹吹打打,而是學著大人物開追悼會的模樣,在院內搭起了靈棚,讓村會計寫上挽聯,請手藝人扎了花圈,將老人的遺像放大,擺在靈棚里,把自家的錄音機搬出來,叫丈夫從城里買來磁帶,放起了哀樂…… 真是破了天荒,小孩子來看稀奇,在大人中間鉆來跑去;年輕人佩服金鳳的膽量,稱贊她對老人厚養薄葬、移風易俗的做法;而有位上了年紀的人卻撇起了沒牙的嘴說:“金鳳圖省錢對老人不孝,她舅公公也不會饒過她,你就等著瞧熱鬧吧。” 婆婆的腦血栓已得了三年多。得病后,金鳳就挑起了照顧病人和孩子的擔子。丈夫在縣民政局開車,起早貪黑的上班加班,回家沒個準時候。她精心伺候婆婆比親閨女還好,婆婆在世的時候,逢人便哆嗦著夸兒媳道:“上輩子修來的福,趕上了這么一個好人。”村里人也沒有不朝她豎大拇指的。金鳳是村里紅白理事會的副主任,婆婆病重時,她就想,農村婚喪事大操大辦的風氣越刮越大,條件不好的還要借債拉饑荒,我們還不富裕,用錢的地方很多,這是一種浪費啊! 晚上,金鳳把自己的想法跟丈夫講了。丈夫面露難色地說:“咱們又不是辦不起,出這個風頭干啥?” 聽到這話,金鳳就來了氣,“你這是啥話,不是辦起辦不起的事兒,咱們年輕人就是要破破祖宗立下的老規矩、舊習慣,因為它不合理,我們不能再讓多少個家庭,為了辦喪事去奔波甚至去流血流淚了。”金鳳緩和了一下口氣,“萬事開頭難,只要有人起了頭,往后就好辦了。我是村里紅白理事會的成員,你又在民政部門工作,咱們應該帶這個頭。” “我怕旁人說閑話,說咱們對老人……” 沒等丈夫說完,金鳳就打斷了他的話:“你腦袋進水了?你也不琢磨琢磨,人們有啥閑話?只要我孝敬老人,讓媽吃好喝好,有一個幸福的晚年,就是喪事簡辦了,她老人家如果地下有知,也會贊同支持我們的。我也問心無愧,不怕別人說三道四。有位名人說得好,走自己的路,讓別人說去吧。” 丈夫沒話可講了,他想起了不好惹的老舅,便說:“別人都好說,我擔心他那一關難過呀!” 金鳳說:“只要你支持我就好辦了,你放心,老舅的工作我去做。”她堅信,只要心誠,就沒有過不去的門檻兒。 老舅是本村的一個人吃飽、全家不餓的光棍漢。五十好幾了還獨身一人的主要原因,就是他脾氣太倔,他認準的事兒,八頭牛也拉不回來。在生產隊的時候,他一直在護秋,這活別看輕巧,卻不是誰都干得了的,要無私無畏,不怕得罪人,為此,村里村外的小偷小摸沒有不怕他的,人稱‘惹不起’。金鳳的婆婆比老舅大二十多歲,爹娘死得早,是她把弟弟拉扯大的,倆人的親情是啥也代替不了的。老舅啥都能原諒,就是不能原諒對姐姐的不敬不孝。金鳳面對的是這樣的感情,這樣的人物,她深知工作的艱難。于是,她想到了組織,她找到了村黨支部和紅白理事會,談了自己的想法,得到了組織的全力支持。黨支部書記說:“真是后生可畏呀,敢于向幾千年的舊俗挑戰,樹一代新風尚,是天大的好事。”金鳳適時說了老舅的事,村主任兼紅白理事會主任說:“走,咱們一起找他去!” “不用你們說話,你們在旁邊給我壯膽就行。” 他們三人一起來到老舅家,還沒等金鳳把話說完,老舅當時“炸”了,他喘著粗氣把一句硬幫幫的話撂下了:“要想不大發喪我姐,除非我死在她頭里。” 金鳳和顏悅色地說:“老舅,我知道你和我媽相依為命長大的,如果我媽到了那一天,就要我們好好發喪她,咱們臉上都有光,這是可以理解的。但是,搞老的那一套,得花多少錢?咱們村狗娃家為發喪他爹,攢了半輩子錢都花了還沒夠,還有栓柱家為埋葬二老,把牛和車都賣了,到春天種地還得人扛豁子人拉犁,這是何苦呢?” “你們要是錢不夠,我,我借給你們。”老舅的火氣明顯沒那么足了。 “老舅,你想錯了。我和你外甥這么做,不是沒錢,也不是對我媽不孝,而是借此帶個頭,讓人們都省下一筆錢來。你看,親戚們花著大份子,大吃大喝幾頓,完了落著個啥?互相欠著人情債,遭罪的還不是我們自己?咱們有幾個是大款,還不是日后讓饑荒壓著過日子?” “那,別人不說咱們對死者……” “我知道你有顧慮,你說,我對我媽咋樣?” “你對我姐那沒說的,說起這些,我都覺著對不起我姐呀,多虧你們哪!” “我說的喪事簡辦,喪事新辦,也不是不辦,而是換一種形式,也是一項改革吧。不但少花了錢,還把喪事辦得熱鬧一些,體面一些。我不讓人們掏份子錢,用告別遺體的形式悼念死者,回憶死者的生平往事,不搞大吃大喝那一套。盡管我們山區可以土葬,但是我還想征求您的意見,要求火化,節省耕地,把可耕種的土地留給后代們。” 老舅默默地抬起頭來,感動地說:“別看我倔,我那是對我看不慣的人和事。其實,人死如燈滅,只要活著享福就中了;周總理死后把骨灰撒在了江河大地上,咱們小老百姓算啥?你們說的都對,就照你們說的去辦。” 沒想到老舅這么同情達理。三天后,老人離開了愛著她的人們和她所愛著的世界。全村人幾乎每家都有人參加了追悼會。 哀樂響起來,它像一股新風吹進了這偏遠的大山深處…… +10我喜歡

原創 硯墨 野水中的孤舟 原創小說,全文3974字。是否有后續章節,待定。 【壹】 我在一片呻吟聲嘔吐聲中驚醒,又仿佛從未睡著過一樣,這里是外五1-102房,我在五號床。逼仄的小空間里硬是擠滿了八張病床,大略地望了望,人數超過二十個。一扇不大的窗戶只允許陽光偶爾的照射,更多時候照明靠的都是燈光,而窗只能左右打開十公分,變得像是風極不情愿光顧,都不管里面的人有多渴望多盼望。不過好在渴望只是暫時的,久了再久了,也就習慣了,什么都能習慣的,這才叫人覺得可怕。 最近我在考慮一些可能我一直在考慮的問題,只是我以為那時候的我是杞人憂天式的庸人自擾,不過即便那時候的我也知道未來的某時刻的我會變成現在的我,就像這樣躺在病床上,與一堆醫療器械作伴,而這個伴卻幾乎是被選擇的,這才叫人無端地懊惱,此刻感覺到哪天它們要不能或者不愿與我作伴了,我是連跟這些伴說聲“別走”機會都沒有的。七月份上旬的杭州,整個病房相連的中央空調,在這張床上感覺空調都快變成擺設,厚到不可思議的被單,至于被子,活脫脫像一塊怎么搬都搬不動的老年糕,還是開裂發黃的那種。這個比喻讓我覺得自己還是有些才氣的(至少逗樂了我的兒孫),巧在空氣中彌漫著的滋味也是如出一轍。 我在這兒呆得不久,可我的記憶讓我有點吃力了,比如回憶究竟在哪天何時住進來的,和誰一起,這些人啊車啊話語啊都混沌地堆在耳邊,擠壓在記憶的某個作嘔的角落,像速泡的南方黑芝麻糊,又嗖了的感覺。只清楚地記得第一天晚上,我就跟我大女兒說了我要回去,也許是那時候的我就預感到了現在的我,也可能是我害怕未來的我。拋開暫時性的結局不說,我總希望我可以自己把握一些什么,哪怕有些是看上去在現在他們年輕人眼里是愚蠢的,不過究竟怎樣算智慧和愚蠢呢,天知道!又想遠了,思緒從我記不起的從前開始就像我的腿腳一樣不怎么聽使喚了,它變得漫無目的隨心所欲,也許就是因為這個原因,我能夠一個人默默地呆很久很久,就像現在,我躺在床上,默不作聲思緒亂飄,也可能所有的都是假的。可這種發呆的環境真叫人不滿意,環境永遠不會叫人滿意。關于這一點,倒是不分有沒有生病這回事的。在更不好的發呆的地方總是會向往更好一點的發呆的地方,雖然那地方也永遠只存在于向往中。總之我是受夠了這里,真是一天也不想多呆。我現在是多么懷念我那張一點也不可愛的小床,和昏暗的屬于我的小空間。不,其實我也不懷念它們,可能我只是想呆在熟悉的環境里。這兒亂七八糟陌生的面孔,莫名的生疏與雷同,以及充斥著白色恐怖與絕對權威的地方。總之,我是受夠了。可我孝順的兒女們是不愿意的,說好不容易來一趟,擠破腦袋才有的一張床位。總要把病看看好,看看醫生怎么說。說實在的,一開始我是抱著希望的。我也真的是這么相信的。世界上最聽話的人除了幼兒園里的小朋友以外,就是醫院里的病人了,比如我,可能就是里面最聽話的人之一。通常來說,后者還是會比前者更聽話一些。而小朋友和病人的共同之處也許就是某種程度上,他們都脆弱地不堪一擊,都頂需要呵護關愛與希望。可越需要,越珍惜,就越吝嗇。像顛倒了的以稀為貴。這,也許就是繼續生命旅程中最柔軟的東西了。 我瘦地不像樣子了,雖然我不常照鏡子,但從他們的眼里我看得一清二楚,包括病情。在欲蓋彌彰的竊竊私語里我是再明白不過了。我雖然年紀大了,老了,可思考的能力和思維的速度卻老得沒有年紀來的明顯,唉,有時候啊,只是有時候,這種不對稱也是另一種折磨。 接連幾天,我都很“忙”,做各種各樣的檢查,實在說來,我一頭霧水。對,你還不知道我的年齡,我才84歲,我已經84歲了。兩種說法我都說了,你喜歡哪種呢?其實我哪種都不喜歡,人們總想從一兩個字中專斷出你一生的態度,而態度本身在各個階段都并非相同。不過你要真問我,我也愿意告訴你:其中,我最不喜歡的是84。我想每一個84的人,都能感同身受,當然ta得有我一樣的誠實才行。 我折騰不動了,說真的,我累了,我想回家了。昨天中午到今天我沒吃過飯,也快四五個小時沒喝水了。就為了做好幾個該死的什么檢查,查了半天也沒告訴我什么毛病,也可能是我的孩子們不想讓我知道。其實不吃飯我倒沒那么在乎,但我真是渴了。有時候可悲在于啊,好人們總是給你他們覺得對你來說最有利的,覺得對你來說最好的,可問題就在于與此同時對你來說什么是最有利的什么是最好的決定權他們也一并剝奪了。我年紀大了,更不能過分,至少他們還是好人,在他們身上我能汲取到些許那些最為珍貴的呵護關愛和希望。 “五號床”,一個奇怪的護工拿著張紙條走向我。 【貳】 又驚醒,又可能并未睡著,像之前一樣,我也記不得像這樣有多久了。我躺在我那張并不可愛的床上,老年糕般的厚被子不見了,我在家里。迷迷糊糊地我看著熟悉的環境,柜子、桌子… 我跟我孫女說,我以為還在醫院呢。現在我又忘記她說了些什么了,思維可能在加速老去吧,它也為它的“落后”而在努力呢。這些日子像極了一個冗長難熬的噩夢,就是不知道會不會醒。那天夜里,我突然心窩子疼得很,怎么輾轉也睡不著。待兒子下班回來后,我就告訴他了。其實之前也有疼過,我沒有很在意,年紀大了,要真的哪里疼哪里難受事無巨細地跟兒女們說啊,是輕而易舉地容易遭到反感的,這才是像我這樣年紀最害怕的,可能跟死亡一樣的害怕。也可能就是依賴著這一點活著的吧,我不知道。說實話我是膽小的,我怕他們不喜歡我,怕他們反感。盡管我對這種依賴性的喜歡也不甚滿意,卻也一樣無法逃離。總歸,我不得不小心翼翼地,不是說我的兒女哪里不好。總之,不知道是不是我特別,我是這樣子的。還有一個我認識的和我年紀相仿的老人,她耳朵很不好,眼睛還可以。每回她看著兒女們兒孫們的唇在動,眼神在說話,她知道在跟她說話,可能也有一些模糊的聲音穿過了她的耳膜,但要聽清卻屈指可數。所以她總是回以燦爛的微笑,不知為何這時候我總覺得笑地像一個二十出頭的大家閨秀,迷人的很,她的微笑里甚至透露著蒙娜麗莎的神秘。她很少讓家人重復說,可能理由和所有老人差不多吧。我倒不覺得那微笑假,我只覺得那微笑是美的,純粹的。不純粹也純粹的那種純粹,偶爾深思之后讓人心碎的那種美。 我不知道什么時候我回來的,不過那已經不重要了。重要的是,我回來了,躺在這張并不可愛的卻熟悉萬分的小床上,突然它也有那么點可愛。你不知道,這幾天在醫院里我是怎么過來的,我已經跟很多人訴說過了,可你若想聽,我也就不怕你嫌棄我嘮叨重復了,畢竟嘮叨也是我這年紀的一大特征不是。 可我又累了,最近我特別容易累,等我不累了再跟你說吧,希望還有機會。 【叁】 再耐心的人面對重復的單調也會失去該有的熱情。我能理解,但也會失落。我就像一個即將要被世界拋棄的人。每個人都有自己的生活,盡管人們也并沒有那么地清楚究竟是為誰在生活以及是不是真的是生活。就像是生存的掙扎,呈現在他人面前卻總是美化成生活的理想狀態。也許,欺騙也是生活的一部分,很重要的一部分。沒有了它,人們的生活會不會突然的崩塌呢? 其實,我不是“我”,可我想要跳脫出“我”的范疇去看我,所以我才這么做的,但就目前的意識交流狀況而言,我永遠都跳脫不出“我”,我是那么地局限,我說的這個“我”,也只不過是我想象中的那個“我”,而真正的那個我應該是什么樣子的,其實我,一無所知。所以矛盾與局限,讓我的思維變得狹隘,就像是要停滯不前了,混沌之中卻還是渴望踽踽前行,用適合我想象中的“我”的姿態。 有太多瑣碎的片段了,可我突然地就累了,想著想著就累了,累得一動都不想動。就這樣躺著,靜靜地,我承認靜的只是表面,等著,等著死亡的降臨,或遲或早。 你知道死亡的滋味嗎?沒有人知道,當然我也是。但我可能知道等死的滋味。死去的不是身體的機能,而是被遺忘了的存在。就像此時此刻,我一個人呆在昏暗的房間里,空調聲、我自己微弱的呼吸聲、偶爾的咳嗽聲、再認真點,還有心跳聲,遠處幾只不知疲倦的蒼蠅嗡嗡聲,剛剛還想說房間里寂靜得很,現在這么認真一找,倒也并不完全。沒有誰愿意待在我眼前,我身邊。我也不愿意。就這樣躺著、等著,等著有人陪我說說話呢還是等著另一個未知恐怖必然的降臨呢?我討厭等待,可我又缺乏勇氣。我不愿意承認自己缺乏勇氣,我應該有選擇的權利的,可只是應該,我其實沒有。我只能這樣躺著,與幾只蒼蠅,和桌上新鮮了又很快腐敗的水果為伴。等死。 你可能不信,我的耳朵較之前更加敏銳了,匆匆走過我門房的腳步,我不僅能知道它的心理狀態,更能推測出他會不會進來以及會不會坐下甚至會在房間里待多久。當然這是個秘密,天大的秘密,對于這個秘密,你要試探性的問我,我一定是矢口否認的,我沒有這么神奇,沒有這么厲害。不要想著試探我,所有試探里本身都不明確卻想聽到一個明確的答案,豈不荒謬哉。你會說我說的都對,也可能說我說的都不對。因為最終選不選擇相信還是在你自己,可本來你自己的相信與否都該與我的推測無關的才對。可能所有的算命與玄機也與這有點關聯吧。所以,所有“算對了”“算準了”的命啊,都只不過是你選擇相信了的“命”罷了。 我孫女昨天跟我說,她不想結婚不想生孩子,我知道我的規勸在她聽來可能是迂腐和成見,實際上可能也是。但她的想法,在我想來,又何嘗不是呢?受限制的都不過是時代,從來不是我們個體的觀念。就算是迂腐的成見,我也略帶責怪地說 “誒,這怎么成呢,那你不就沒有后代了嗎” “要后代干嘛” “有后代才好啊,才可以一代又一代的傳下去啊” “傳什么” “基因、想法、經驗…” “另一種活著的形式?” “可能是吧” 我說不出更深刻更深刻的話,我只是說這樣不好不行。 “多疼啊”我知道她怕的不是疼,而是別的什么。 “不疼的,我生這么多個,一點都不疼”我還是想試圖說服些什么。 停了一下,我又說 “我們家啊,有品種的,我們這個品種生孩子啊,很快的,而且,一點都不疼” “哈哈哈哈哈哈”她樂不可支地笑了起來,我也跟著笑起來。我就這么一個孫女,我兒子唯一的女兒。 盡管有病痛折磨,但我還是很喜歡笑,不管是別人的還是自己的,不管是聽還是看。 作者簡介:硯墨,被發現之前的孤獨,最難受也最享受。荔枝FM1012072@硯墨 +10我喜歡

留言列表

留言列表